Recuperando a Bleger para pensar la Psicología en nuestra actualidad

Lic. Esp. Pablo Andrés Salcedo

2/8/20185 min read

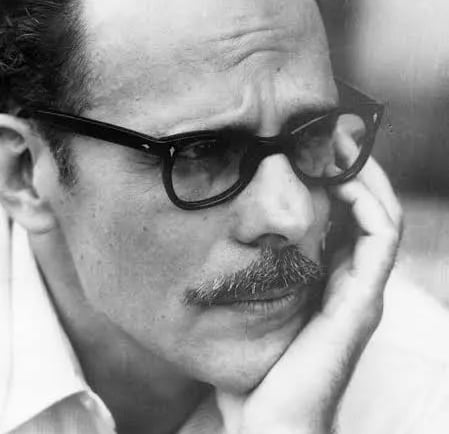

En la historia de la psicología suelen destacarse algunos autores cuyo pensamiento y desarrollo teórico se asemeja a esas pequeñas perlas que cada tanto son redescubiertas en la vasta producción argentina sobre el campo “psi”. Es el caso de José Bleger (1922-1972) médico psicoanalista y discípulo de Pichón Riviere.

Más allá de los acuerdos y desacuerdos que se puedan mantener con este autor, es interesante su aproximación en tanto sitúa al psicólogo entre interrogantes. Lo fuerza a considerar su profesión con foco en la necesaria dialéctica entre teoría y práctica. Una dialéctica infinita, un desarrollo constante –dinámico- y en conflicto. Esto es la base para repensar la psicología:

“el propósito fundamental es el de repensar la psicología, como tarea fundamental del psicólogo. No se trata solamente de aprender o enseñar psicología; se trata de pensar psicológicamente” (Bleger, 2015: p. 18)

Un propósito que no deja de ser actual ante las vastas propuestas conceptuales y técnicas al interior del campo de la Psicología como así también ante los diversos ámbitos de aplicación dentro del ejercicio de la profesión.

Muchas veces uno tiene la sensación que entre lxs psicólogxs se libra una batalla por los saberes, por el narcisismo teórico. Una mirada desdeñosa prima entre algunos colegas ante las diversas teorías; generando discusiones vacuas con paupérrimas argumentaciones ya que principalmente son tautológicas en tanto se apoyan en la coherencia intra-teoría; buscando una posición favorable que implica una determinada epistemología de base que “valida” los resultados/la elección técnica-teórica, etc. Y todo ello rodeado con la mayor colorida variedad de falacias (ad hominem ofensiva, ad verecundiam, entre otros).

Dicha batalla no distingue escuelas, ni teorías, ni técnicas. Parece ser un aspecto contemporáneo más o menos constante en el campo Psi. Aquí una aclaración: esto podría decirse tanto de aquellos que afirman la “evidencia empírica” que apoyan determinadas teorías/tratamientos/instrumentos y su “eficacia”; como de aquellos que consideran que el verdadero cambio solo se logra por profundas intervenciones ligadas al inconsciente.

“entre nosotros, todavía y en gran medida, las teorías no se emplean para investigar, sino como garrotes para discutir y como casilleros para filiar psicólogos” (José Bleger).

En su andar, esta batalla deja una estela polvorienta que permite vislumbrar notorios juegos de poder entre lxs psicólogxs. En la medida en que prevalecen los juegos de poder, se despliegan en el campo Psi relaciones de fuerzas que como consecuencia sientan condiciones propicias para generar un modo violento.

De este breve panorama, se desprende una preocupación: la anulación de la perspectiva crítica que implica someter nuestros propios enunciados teóricos a la práctica como también abrir el diálogo con nuestrxs colegxs para pensar desde una perspectiva diferente nuestros posicionamientos profesionales.

Además de este contexto, la perspectiva crítico-reflexiva no resulta tarea fácil. Ni fácil, ni cómoda. Se requiere paciencia, disposición y una renuncia parcial que nos dejaría flotando en la tensión de cuestionar nuestro trabajo, nuestra formación (horas y horas dedicadas), el carácter instituido de los postulados que damos por sentado para lograr trabajar y no caer en una relativización inoperante.

Todo esto, si nos limitamos al interior del campo de la Psicología. Pero arriesgo lo aquí enunciado a que podría aplicar a las diversas disciplinas del campo “psi” con las cuales compartimos el “objeto” de estudio; los seres humanos (psicopedagogía, psiquiatría, psicomotricidad, fonoaudiología, acompañante terapéutico).

En el campo Psi, las teorías y las técnicas muy ligadas a una cuestión de herencia y filiación. Requieren un verdadero trabajo e inclusive un trabajo permanente que genere sucesiones de crisis intrínsecas que abran caminos, generen movimientos y nuevos interrogantes.

Repensar y pensar psicológicamente, implica pensarnos como profesionales en nuestras teorías y prácticas, en nuestra historia y en nuestro devenir. Asumir una postura crítica ante nuestras elecciones técnicas y teóricas al momento de trabajar en cualquier ámbito de aplicación de la psicología. Tolerar las paradojas y las crisis que, a esta altura, ya parecieran una característica inherente de la psicología:

“La psicología va a dejar de evolucionar y progresar en el momento en que deje de estar en crisis”

Aquí, resulta interesante un reciente artículo que analiza la historia del veredicto del pájaro Dodo. ¿Qué es esto? Dodo es un personaje de “Alicia en el País de las Maravillas” (https://www.youtube.com/watch?v=xQ53VIugmrE) y en Psicología es utilizado como una representación metafórica de la idea de que todas las psicoterapias –independientemente de su corriente teórica y técnica- obtienen resultados equivalentes (González-Blanch & Carral-Fernández, 2017).

Es decir, lo que daría cuenta de la eficacia de los tratamientos en salud mental no sería tanto la línea teórica sino: “(…) los factores comunes referidos la paciente, al terapeuta, a la relación entre ambos, a la estructura de la terapia o al proceso terapéutico en sí, más que los componentes específicos de cada orientación terapéutica” (González-Blanch & Carral-Fernández, 2017: p. 94). De acuerdo a estos autores, el veredicto del pájaro Dodo es un debate que aún permanece abierto.

Pensar la psicología pareciera ser una tarea permanente y continua, aunque para ello también es necesario poseer bases que nos permitan el debate. En este punto, Galende plantea que si bien cada profesional podrá elegir una orientación teórica (en la diversidad de teorías y técnicas sobre el sufrimiento mental); es necesario un fundamento común en los profesionales del campo de la salud mental: “(…) lo que no queda librado a la elección del profesional, ya que está impuesto por ley, es la preservación de los derechos humanos, la ética en la relación terapéutica, el respeto y el cuidado de la dignidad del paciente” (Galende, 2015: p. 31).

Un posicionamiento ético implica considerar que las crisis resultan inherentes al devenir del ser humano, su cultura y que buscar resolverlas atomísticamente es perder de vista al hombre. Aquí, pensar la psicología y la profesión está a la orden del día. Continuar batallas teóricas y técnicas improductivas entre colegas es cronificar una mirada túnel, es repetir y no elaborar. Es detención aniquilante de una disciplina que aún tiene mucho para aportar al campo del sufrimiento mental del ser humano.

Trabajos citados

Bleger, J. (2015). Psicología de la conducta. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Paidós.

Galende, E. (2015). El conocimiento y prácticas de Salud Mental. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Lugar Editorial.

González-Blanch, C., & Carral-Fernández, L. (2017). ¡Enjaulad a Dodo, por favor! El cuento de que todos las psicoterapias son igual de eficaces. Papeles Del Psicologo, 38(2).